Ausstellung: „Monument der Stadt. Rathaus Wien“

Presseinformation 23. Oktober 2025

Ausstellung in der Wienbibliothek im Rathaus

„Monument der Stadt. Rathaus Wien “ | 23. Oktober 2025 – 30. April 2026

Kurztext

Das Wiener Rathaus ist nicht nur das größte Gebäude der Ringstraße, mit seiner turmreichen Silhouette zählt es zu einem der eindrucksvollsten

Wahrzeichen Wiens. Als es 1883 eröffnet wurde, war es talk of the town. Zum 200. Geburtstag seines Architekten Friedrich von Schmidt (1825–1891) blicken eine Ausstellung in der Wienbibliothek im Rathaus und eine umfangreiche Publikation hinter die prächtige neugotische Fassade: Der

Bogen spannt sich von der Baugeschichte und prachtvollen Ausstattung über historische Ereignisse und Feste bis zum Alltag in einem außergewöhnlichen Verwaltungs- und Repräsentationsbau, der zu einem unverkennbaren Synonym für Wien geworden ist. Verschiedene Aspekte erzählen von der Geschichte des Bauwerks. Ausgehend vom Alten Rathaus in der Wipplingerstraße werden frühe Rathaus-Planungen im Rahmen der großen Stadterweiterung im 19. Jahrhundert gezeigt. Die Errichtung der Ringstraße brachte 1868 auch eine internationale Ausschreibung für ein neues Rathaus, die der Architekt Friedrich Schmidt für sich entscheiden konnte. Zuerst noch in Stadtpark-Nähe geplant, wurde das Projekt von Bürgermeister Cajetan Felder in die repräsentative Umgebung von Parlament, Universität und

Burgtheater verlegt. Die Ausstellung visualisiert die Zusammenhänge von Stadterweiterung und Ringstraße anhand originaler Architekturzeichnungen,

Fotos und Dokumente aus der Bauzeit.

Das repräsentative Zentrum der Stadt

Seit mehr als 140 Jahren werden im Rathaus politische Entscheidungen getroffen, seit 140 Jahren ist hier das Zentrum der Verwaltung Wiens. Von Beginn an war das Rathaus auch ein Ort der Kultur und es ist bis heute einer der aktivsten

Veranstaltungsorte Wiens. Das Wiener Bürgertum erhielt mit dem monumentalen Gebäude am Ring erstmals in seiner Geschichte die Möglichkeit, Feste und Veranstaltungen in einem Ausmaß zu gestalten, welche den Inszenierungen der

Aristokratie und des Hofes Paroli bieten konnten. Die Ausstellung verdeutlicht, wie das Rathaus zum politischen und gesellschaftlichen Zentrum Wiens wurde, seine Funktion als Ort bürgerlicher Öffentlichkeit und demokratischer Repräsentation.

Der Jubilar

Architekt Friedrich Schmidt wird mit einer umfangreichen Werkübersicht aus privaten Leihgaben von Nachfahr*innen vorgestellt, die erstmals zu sehen sind.

Als Architekt gelang Schmidt der Aufstieg zum bedeutendsten Sakralarchitekten der Donaumonarchie. So war er als Dombaumeister rund 30 Jahre für die Erhaltung des Stephansdomes verantwortlich. Schmidts ausgedehnte

Lehrtätigkeit prägte mehrere Architektengenerationen mit bedeutenden Vertretern des Späthistorismus.

Die Wienbibliothek und das Rathaus

Der historische Prunkbau ist seit seinem Bestehen auch selbst ein Ort der kulturgeschichtlichen Forschung dieser Stadt. Das Wien Museum und das Wiener

Stadt- und Landesarchiv haben ihre Wurzeln im Rathaus. Die 1886 als Stadtbibliothek eingerichtete Wienbibliothek befindet sich noch heute in den historischen Bibliotheksräumlichkeiten der Erbauungszeit– den Ort trägt sie seit 2004 in ihrem Namen: Wienbibliothek im Rathaus.

Zitate

„Das Wiener Rathaus gehört allen Wienerinnen und Wienern – es ist ihr Haus. Als lebendiger Mittelpunkt unserer Stadt verbindet es politische Entscheidungen, kulturelle Veranstaltungen und gesellschaftliches Miteinander an einem Ort. Die Ausstellung Monument der Stadt. Rathaus Wien zeigt, wie das Rathaus seit über 140 Jahren das öffentliche Leben Wiens prägt, als Bühne des Dialogs und der Mitgestaltung.“

Michael Ludwig, Bürgermeister

„Die Ausstellung Monument der Stadt. Rathaus Wien verdeutlicht die Bedeutung des Wiener Rathauses, die über die Stadthistorie hinausgeht: Es war (und ist) ein Ort österreichischer Geschichte, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verwoben sind. Das Rathaus ist als Wahrzeichen nicht nur im kollektiven wie medialen Gedächtnis der Stadt verankert. Es steht für eine aufgeschlossene Stadtgesellschaft – ein Haus für alle, das den Geist Wiens als lebendige, solidarische und weltoffene Kulturmetropole widerspiegelt.“

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

„Als das Wiener Rathaus 1883 eröffnet wurde, war es talk of the town. Es zählte zu den größten Rathäusern seiner Zeit – ein prächtiger Bau, der das Selbstbewusstsein des Wiener Bürgertums eindrucksvoll zum Ausdruck brachte.

Der historistische Prunkbau ist seit seinem Bestehen immer auch ein Ort der Kultur und der kulturhistorischen Forschung: Das Wien Museum und das Wiener Stadt- und Landesarchiv haben ihre Wurzeln im Rathaus, die Stadtbibliothek übersiedelte 1866 in das neue Gebäude und befindet sich noch heute hier – ihren Standort trägt sie seit 2004 im Namen: Wienbibliothek im Rathaus.

Anita Eichinger, Direktorin Wienbibliothek im Rathaus

„Alle kennen die berühmte Silhouette des Rathauses – aber nur wenige die Geschichte der Entstehung und die seines Architekten Friedrich Schmidt. Die Verbindung von Amtshaus und Repräsentationsbau als Symbol eines selbstbewussten Bürgertums war ein Novum der Zeit, die kunsthandwerkliche

und technische Ausstattung eine einzigartige Leistungsschau. Die Ausstellung mit zum Teil noch nie gezeigten Objekten erläutert die facettenreiche Geschichte des Rathauses als bedeutender öffentlicher Ort für alle Wienerinnen und Wiener.“

Gerhard Murauer und Andreas Nierhaus, Kuratoren

Friedrich Schmidt, Längsschnitt seines Wettbewerbsentwurfes „Saxa loquuntur“, 1868 © Wiener Stadt- und Landesarchiv

„Ein Rathhaus, wie das der Wiener, muß so organisirt sein, daß alle seine Räume jedem Bürger, auch dem Aermsten,zugänglich sind; […] das Rathhaus muß für Jeden offen sein, damit hier Jeder seine Pflicht erfüllen, sein Recht suchen kann. […] Es muß auch das Haus die Charakteristik des wahren Bürgerthums: Solidität, Einfachheit und Behäbigkeit, an sich tragen; es darf nicht schillern und glänzen, wie die Paläste der Reichen, wie die Burgen der

Großen." Friedrich Schmidt über die Bedeutung des Wiener Rathauses

DIE AUSSTELLUNG

KAPITEL 1 – Architektur und Ausstattung des Rathauses

(Ausstellungskabinett)

Im Ausstellungskabinett beleuchten unterschiedliche Perspektiven die Geschichte des Rathauses und machen die Zusammenhänge zwischen der Wiener Stadterweiterung ab 1857 und dem Bau der Ringstraße deutlich. Glanzpunkte sind originale Architekturzeichnungen von Friedrich Schmidt,

Architekturfotos aus der Bauzeit sowie selten bis nie gezeigte historische Ausstattungsteile aus dem Rathaus. Zahlreiche Objekte werden dabei erstmals einer breiteren Öffentlichkeit gezeigt. Höhepunkte dieses Premierenreigens sind ein prunkvoller Türbeschlag aus dem Alten Rathaus, von Friedrich Schmidt entworfene kunstgewerbliche Gegenstände sowie ein meisterhaft gearbeitetes Modell des Wiener Rathausmannes.

Im Rathaus in der Wipplingerstraße, seit dem Spätmittelalter Sitz der städtischen Verwaltung, herrschte im 19. Jahrhundert große Raumnot. Für den Gemeinderat, der 1850 im Zuge der kurzlebigen politischen Liberalisierung geschaffen wurde, richtete Architekt Ferdinand Fellner der Ältere (1815–1871) einen repräsentativen Sitzungssaal ein. Da aber während des Neoabsolutismus keine Wahlen stattfanden, wurde dieser kaum benützt. Das Stadthaus, das im Rahmen des Wettbewerbs für die Stadterweiterung 1858 geplant war, sollte primär für große Festlichkeiten und nicht als kommunaler Monumentalbau dienen. Erst die Reform der Gemeindeverfassung 1861 machte den Bau eines neuen Rathauses als Repräsentationsort der Kommune, Sitz der wichtigsten städtischen Ämter und Symbol städtischer Autonomie möglich.

Wettbewerb für ein neues Rathaus

Die Errichtung der Ringstraße brachte 1868 auch eine internationale Ausschreibung für „ein neues, den praktischen Bedürfnissen, den Anforderungen der Kunst und der Würde der ersten Stadt des Reiches entsprechendes Rathhaus“ mit Standort am Parkring, Symbol für ein neues Selbstbewusstsein als

Hauptstadt. Eine hochkarätige Jury – darunter unter anderen Heinrich Ferstel (1828–1883), Theophil Hansen (1813–1891) und Gottfried Semper (1803–1879) – wählte im Oktober 1869 aus 64 anonymisierten Wettbewerbsbeiträgen das Projekt mit der Devise „Saxa loquuntur“ („Die Steine sprechen“) von Friedrich Schmidt, der zu dieser Zeit als Dombaumeister von St. Stephan tätig war.

„Wenn an mich die Frage gerichtet wird, in welchem Stile das Rathhaus gebaut sei, ob gothisch? so muss ich offen bekennen, dass ich es nicht weiss. Wenn man mich früge, ob es im Stile der Renaissance gebaut sei, so muss ich

antworten, dass ich es nicht glaube; wenn aber irgend etwas charakteristisch für den Stil des Baues ist, so mag es der Geist der Neuzeit im eigentlichen Sinne des Wortes sein, der sich voll in ihm ausspricht.“

Friedrich Schmidt

Der damals 44-jährige Architekt stand damit auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ganz im zeitgenössischen Geist des Historismus plante Friedrich Schmidt das Rathaus als eine Mischung aus säkularisierter Religion, mittelalterlichem Bürgersinn, Renaissance-Elementen und modernem Funktionalismus. Als administratives und politisches Zentrum sollte es als Denkmal für die Macht des Bürgertums stehen. Gleichzeitig kam mehr als die Hälfte der verbauten Fläche den weitläufigen, für die Öffentlichkeit geplanten Räumen zu, die eine Aura von Glanz und Pracht ausstrahlen sollten.

Schmidt hatte sich bereits mit Sakralbauten einen Namen gemacht, was Kritiker auf den Plan rief: Werde die Wahl des gotischen, mit der (katholischen) Kirche in Verbindung gebrachten Stils für ein modernes, profanes Bauwerk an der Ringstraße nicht als Fremdkörper wirken? Für den Entwurf setzte sich Theophil Hansen ein: Schmidt habe sich die Formen der italienischen Gotik zu eigen gemacht und lobenswert sei das Bemühen, „den italienischen gothischen Styl weiter zu bringen […] im ganzen kann man nicht zweifeln, daß das Gebäude ein Rathhaus ist“.

Der betont sachlich gehaltene Siegerentwurf gab detailreich Auskunft über die Wegführung im Inneren sowie die Anordnung, Dimension und Ausstattung der Räume. Der übersichtliche Grundriss beruhte auf einem strengen Quadratraster mit dem Joch eines Kreuzrippengewölbes als modularer Basis und vermittelte den Eindruck, dass die schier unüberblickbare Vielfalt der unterschiedlichen Funktionen des riesigen und komplexen Bauorganismus klar angeordnet wurde.

Die konstruktive Stringenz und Klarheit der gotischen Formen trug dabei wesentlich zum logisch durchdachten Gesamtbild bei. Komplementär dazu vermittelten die vier Perspektiven des Entwurfs durch ihre effektvolle Bildkomposition und subtile Farbigkeit die poetische Stimmung und ästhetische Wirkung, die Schmidt ausdrücken wollte.

Schmidts Entwurf von 1869 weist außerdem ein Motiv auf, das in keinem anderen Wettbewerbsprojekt auf diese Weise eingesetzt wurde und das dem Rathaus sein unverwechselbares Gesicht gab: den hohen Turm. Dieses jahrhundertealte Symbol städtischer Autonomie zeichnete das Rathaus der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien im durchaus dissonanten architektonischen Konzert der Ringstraße vor allen anderen Bauten aus. Die Perspektive des Präsentationsblattes war zudem so gewählt, dass der Rathausturm als unverzichtbarer Höhepunkt des gesamten Bauwerks zum Pendant des Stephansturms wurde. Voll zur Geltung kam die ikonische Silhouette und die heute berühmte Kulissenwirkung der Fassade erst am Ort seiner späteren Umsetzung, der weiten Fläche des Paradeplatzes.

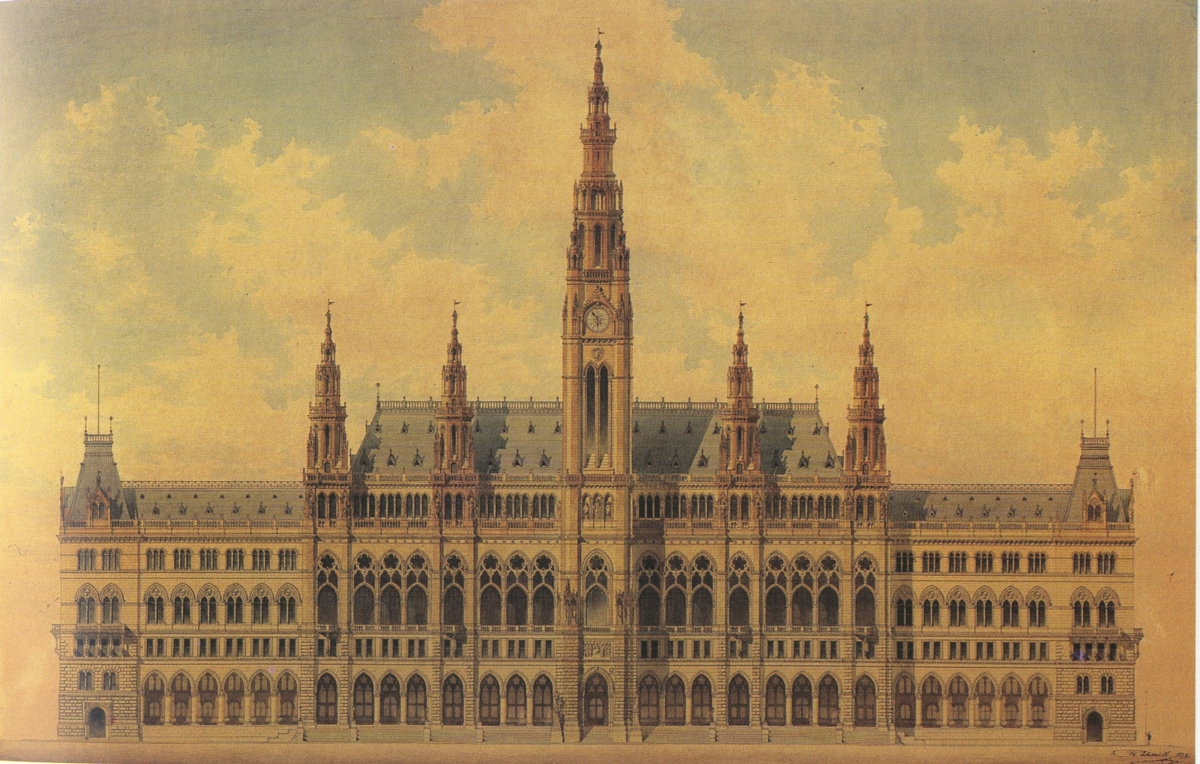

Friedrich Schmidt, Fassadenentwurf, 1870

© Wien Museum

Vom Parkring auf den Paradeplatz

Mit der Entscheidung, das Rathaus vom Parkring auf den Paradeplatz am Josefstädter Glacis zu verlegen, nutzte Bürgermeister Cajetan Felder (1814–1894) eine städtebauliche Besonderheit: In keiner anderen europäischen Großstadt gab es ein derart großes, unverbautes Gelände unmittelbar vor der Innenstadt. Das neue Ensemble in repräsentativer Umgebung von Parlament, Universität und Burgtheater konnte somit zu einem Monument bürgerlichen Selbstbewusstseins an der imperialen Prachtstraße werden.

Ausgehend von der nunmehr zur Verfügung stehenden, deutlich größeren Baufläche, die von rund 4.000 Quadratklaftern (ca. 14.400 m2) auf 5.200 Quadratklafter (ca. 18.700 m2) angewachsen war, und der weit von der Ringstraße abgerückten Lage des Bauwerks waren umfangreiche Planänderungen notwendig.

So wurde unter anderen die Zahl der Höfe von fünf auf sieben erhöht. Der Außenbau erhielt eine weniger kleinteilige, robustere und einheitlichere Gliederung, die den außerordentlich großen Dimensionen des Paradeplatzes besser entsprach als das bisweilen fast filigran wirkende Wettbewerbsprojekt. Besonderes Augenmerk legte Schmidt auf den Zugang vom Rathausplatz, da das abschüssige Gelände die Planung von Freitreppen nötig machte.

Die Hauptfassade gliedern Mittelrisalit, großer Mittelturm und die vier kleineren Nebentürme sowie die offenen Arkaden im Erdgeschoß und Loggien im Hauptgeschoß. Auch die Seitenfronten und die Rückfront sind durch Risalite gegliedert.

Friedrich Schmidt, Entwurfsvariante für den Festsaal des Wiener Rathauses, 1868 © Wien Museum

Hinter der breiten Prachtfassade der Vorderfront befinden sich Säle in verschiedenster Größe, zu denen großzügige Treppenanlagen emporführen. Der Festsaal galt mit seiner Länge von 71 Metern einige Jahrzehnte lang als der größte Saal Europas. Die kleineren Säle samt Buffets, die sich bis zur Nord- und Südseite zogen, sind mit Kassettendecken, Kronlustern und Tapeten nicht minder preziös in der Ausstattung.

Während nach außen hin Zugänglichkeit hervorgehoben wird, bleibt die gewaltige Ausdehnung der Anlage dem Publikum der offiziellen Räumlichkeiten vorenthalten. Vier der sieben Innenhöfe sind abseits der Veranstaltungsbereiche gelegen und die anliegenden Räume dienen der Wiener Stadtverwaltung zu Bürozwecken. Die repräsentative Architektur des Gebäudes ist nicht an die Anfordernisse eines zweckorientierten Nutzbaus angepasst, was den riesigen Bürokomplex mit dem zentralen Apparat der Rathausadministration in den labyrinthisch anmutenden fünf Geschoßen gut versteckt wirken lässt.

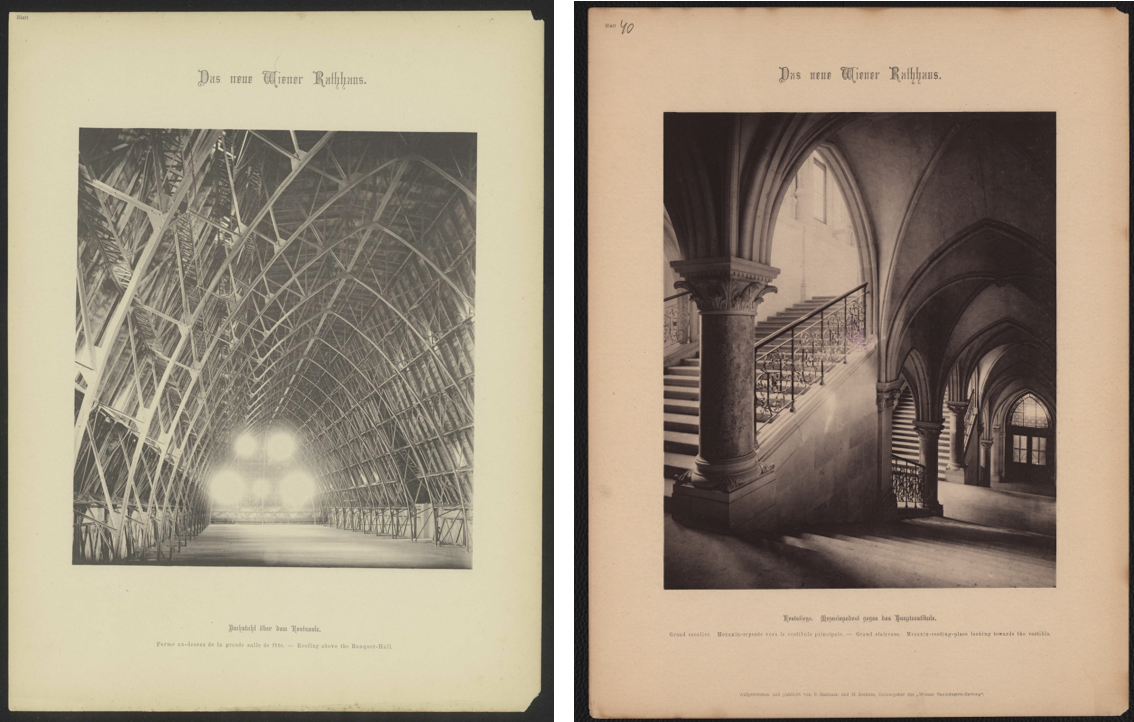

Dachstuhl über dem Festsaal des Wiener Rathauses, 1884 © Wienbibliothek im Rathaus und Feststiege des Wiener Rathauses, 1884 © Wienbibliothek im Rathaus

Kosten und Erweiterung

In der Gemeinderatssitzung vom 29. Oktober 1871 wurde der Kostenvoranschlag von 8,5 Millionen Gulden (heute ca. 137,3 Millionen Euro) beschlossen. Am 25.°Mai 1872 erfolgte der erste Spatenstich, am 14. Juni 1873 die Grundsteinlegung. Anleihen wurden notwendig, da sich die Ausgaben, die zwischen 1864 und 1892 für den Bau aufgewendet werden mussten, schlussendlich auf 13,5 Millionen Gulden (heute ca. 248,9 Millionen Euro) beliefen. Die Verschuldung war einer der Gründe, weshalb Cajetan Felder 1878 als Bürgermeister abgewählt wurde.

1879 wurde die Hauptgleiche für den Großteil des Baus erreicht, im Bereich der Festsäle und Feststiegen erst 1881. Am 21. Oktober 1882 wurde der Rathausmann auf der Spitze des Turms aufgestellt. Eröffnet werden sollte das Rathaus zum 200. Jahrestag der Osmanischen Belagerung. Die Fertigstellung verzögerte sich, die Eröffnungsfeier fand auf der Baustelle im Rahmen der Schlusssteinlegung am 12. September 1883 statt. Nach den magistratischen Dienststellen bezog am 23. Juni 1885 auch der Gemeinderat das neue Haus. Erst in der Amtszeit von Karl Lueger (1844–1910), der von 1897 bis 1910 Wiener Bürgermeister war, wurde der Rathauskeller in Angriff genommen und eröffnet.

Schon während des Baus erkannte die Gemeindeverwaltung die Raumnot, sodass in den nachfolgenden Jahren weitere Amtsgebäude im Rathausviertel geschaffen wurden: Mit dem Felderhaus und dem neuen städtischen Amtsgebäude, in dem heute das musa (ein Standort des Wien Museums) seinen Platz hat, wurden zwei solcher Projekte bereits in der Monarchie realisiert. Heute besitzt die Gemeinde weitere Häuser im Rathausviertel oder hat sie angemietet.

KAPITEL 2 – Die teure (Neu-)Gotik und ihre Steine

(Bibliotheksgang)

Der Ausstellungsbereich auf dem Bibliotheksgang ist der Bautechnik, den Baumaterialien sowie der Topographie des Bauwerks gewidmet. Originale Teile der Fassade machen Objekte, die sonst in 60 Metern Höhe sind, auf Augenhöhe erlebbar.

Mit der Entscheidung, das Wettbewerbsprojekt Friedrich Schmidts zu realisieren, wählte man zugleich eine kostspielige Bauweise. Der neugotische Stil orientierte sich an den repräsentativen kommunalen Bauten des Spätmittelalters als den Beginn einer emanzipierten bürgerlichen Kultur. Dessen Formenvokabular verlangte den Einsatz von Naturstein. Bei Bauwerken wie dem Rathaus und den gleichzeitig entstehenden monumentalen Ringstraßenbauten bedeutete dies die Beschaffung einer ungeheuren Menge an Stein, die im Gegensatz zum Ziegelmaterial nicht vor Ort in Wien bezogen, sondern von außerhalb zur Baustelle gebracht werden musste.

Der Ankauf des geeigneten Steinmaterials für das Rathaus war auch eine finanzielle Herausforderung. Mit vier Millionen Gulden (heute ca. 66 Millionen Euro), die allein für Naturstein ausgegeben wurden, belief sich dieser Posten auf über ein Drittel der Gesamtbaukosten.

Für ansteigende Kosten sorgten aber auch andere Faktoren. Die im 19. Jahrhundert vollzogene Umstellung auf das metrische System machte Umrechnungen nötig, die zur Kostensteigerung führten, und auch eine doppelte Maßführung nach sich zog, die wiederum viele Fehler in der Umsetzung auf den Baustellen verursachte.

Saxa loquuntur – Die Steine sprechen

Das Motto des Rathausentwurfs „Saxa loquuntur“ („Die Steine sprechen“) bezog sich auf die bewusste architektonische und figurale Gestaltung der Rathausfassade, die durch die Verwendung verschiedener Natursteine mit unterschiedlichen Farben und Oberflächenstrukturen Ausdruck und Lebendigkeit erhalten sollte.

Da aber kein einzelner Steinbruch die gesamten benötigten Steine liefern konnte, erhielt der Titel zusätzlich eine pragmatische Bedeutung. Waren ursprünglich nur Hausteine aus den nahe gelegenen Steinbrüchen Mannersdorf, Wöllersdorf und St. Margarethen vorgesehen, musste nun aufgrund von Lieferschwierigkeiten die Zahl der Zulieferer erweitert werden.

Besonders bedauerte Schmidt, dass der von ihm bevorzugte Wöllersdorfer Stein, den er als „König der Steine“ würdigte, nicht in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stand und daher teilweise durch Zogelsdorfer Stein ersetzt werden musste. Unersetzlich hingegen blieb der St. Margarethener Stein, der über einzigartige bautechnische Eigenschaften verfügte. Schmidt unterstrich diese Besonderheit: „Er ist so eigenthümlich, daß er auch von Frost gar nicht angegriffen wird und jederzeit bearbeitet werden kann; das hat kein anderer Stein in der Welt, und deßhalb verwende ich ihn zur Façade beim Rathhause."

Nur ausgewählte Bereiche, wie etwa die Loggia oder die Arkaden, wurden komplett aus Naturstein gefertigt. Für Statuen und besonders filigrane Steinmetzarbeiten im Festsaal und an den Feststiegen wurde der feinkörnige und leicht formbare Savonnières-Stein aus Lothringen verwendet. Das eigentliche Hauptmauerwerk bestand hingegen aus Steinquadern, die lediglich die äußere Fassadenschicht bildeten und im Inneren mit Ziegelsteinen hintermauert wurden.Diese Technik diente insbesondere dazu, Naturstein sparsam einzusetzen, und wurde erst durch zwei wesentliche Entwicklungen im 19. Jahrhundert möglich: zum einen durch die verbesserte Qualität von Ziegelsteinen, zum anderen durch die Einführung des Portlandzements, eines neuartigen hydraulischen Bindemittels.

Arbeiter auf der Rathausbaustelle, um 1878 © Wien Museum

Exkurs: Alltag auf der Rathausbaustelle

Zu Spitzenzeiten erreichte die Gesamtzahl der am Rathausbau Beschäftigten 1.500 Personen. Neben Steinmetzen und Bildhauern zählten dazu Maurer, Schlosser, Zimmerleute und viele Hilfskräfte, darunter auch zahlreiche Frauen. Gerade die Hilfsarbeiterinnen hatten häufig besonders schwere körperliche Tätigkeiten zu verrichten, wie etwa das mühsame Tragen von Mörtel über mehrere Stockwerke

hinweg. Der Arbeitstag begann üblicherweise um sechs Uhr morgens und endete um sieben Uhr abends, wobei lediglich drei Pausen eingelegt wurden. Dies bedeutete eine tägliche Arbeitszeit von elf Stunden bei einer Sechs-Tage-Woche. Erst später, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wurden diese langen Arbeitszeiten durch gesetzliche Vorschriften schrittweise begrenzt.

Neue Technik im Einsatz

Bei seiner Fertigstellung verfügte das Wiener Rathaus über eine der größten und modernsten Zentralheizungsanlagen der Welt – ein technisches Meisterwerk, das seiner Zeit weit voraus war und für eine gleichmäßige und effiziente Beheizung des imposanten Gebäudes sorgte. Das Herzstück des Systems bildete ein gewaltiges Netzwerk aus Heizungs- und Lüftungsrohren, das sich über 61,3°Kilometer erstreckte.

Neben der Heizung spielte auch die Lüftung eine entscheidende Rolle. Riesige Ventilatoren beförderten stündlich 198.000 Kubikmeter Frischluft, die im Rathauspark angesaugt wurde, in das Gebäude – das entspricht etwa dem Volumen von 66 Heißluftballons. Zusätzlich sorgten Peyer’sche Schubfenster für die „bequemste und andauern[d]ste Ventilation der Räume [gestatten], ohne befürchten zu müssen, dass sie […] durch einen plötzlichen Windstoss zertrümmert werden“, wie die Österreichische Eisenbahn-Zeitung von 1882 hervorhebt.

Zwei hydraulische Personenaufzüge waren abwechselnd zwischen 7.30–14.00 Uhr und 15.30–18.00 Uhr in Betrieb und wurden von einem fünfköpfigen Team aus Maschinisten und Aufzugswärtern betreut. 1918 wurde der bis heute betriebene Pater Noster-Aufzug eingebaut, einer der wenigen dieser Art, die es noch in Wien gibt.

Neben modernsten Heizungs-, Ventilations- und Beleuchtungsanlagen waren auch die Kommunikationssysteme auf dem letzten Stand der Technik. Ein weitverzweigtes Telegrafennetz mit einer Gesamtlänge von 47 Kilometern sowie 20 Kilometer Telefonleitungen ermöglichten eine effiziente Kommunikation innerhalb des weitläufigen Gebäudes. Zudem wurde bereits 1883 ein eigenes Postamt eröffnet, das direkt an das Wiener Rohrpostnetz angeschlossen war und so eine besonders schnelle Übermittlung von Telegrammen und wichtigen Dokumenten gewährleistete.

Heinrich Fuß (1845–1913), Allegorie der Stärke(Gipsmodell zu einer Statue am Wiener Rathaus) © Wien Museum

Johann Dorer (1832–1911), Wehrhafter Bürger (Gipsmodell zu einer Statue am Wiener Rathaus) © Wien Museum

Bürgerliches Selbstbewusstsein: Das Skulpturenprogramm des Rathauses

Die Fassaden und der Festsaal des Wiener Rathauses sind mit umfangreichen Skulpturenzyklen geschmückt, die neben der reichen ornamentalen Bauplastik wesentlich zur repräsentativen Wirkung des Gebäudes beitragen. Sie wurden von 26 Bildhauern ausgeführt, unter ihnen einige der bekanntesten Künstler Wiens wie Johannes Benk (1844–1914), Edmund Hellmer (1850–1935), Carl Kundmann (1838–1919) oder Viktor Tilgner (1844–1896).

Wie die gotische Formensprache der Architektur des Rathauses erzählen auch die Skulpturen vom zeitgenössischen Geschichtsbewusstsein und der zentralen Rolle der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien im Gefüge des habsburgischen Vielvölkerstaates. Die zunächst geplante, zentrale Huldigung der Habsburger Herrscher trat dabei zugunsten einer Darstellung der Stadt und der Verdienste ihrer Bürger in den Hintergrund.

Über der Hauptfassade am Rathausplatz befinden sich drei Hochreliefs mit Reiterfiguren, die den damals amtierenden Kaiser Franz Joseph I. sowie für die Tugenden Stärke und Gerechtigkeit Rudolf I. von Habsburg (1218–1291) und Rudolf IV. (1339–1365) darstellen. Im Schlussstein findet sich der Porträtkopf Friedrich Schmidts, flankiert von seinen Mitarbeitern Franz von Neumann (1815–1888) und Viktor Luntz (1840–1903).

Auf der vorderen Brüstung steht zentral eine von Friedrich Schmidt entworfene „Vindobona", an ihren Seiten je 18 Statuen als weibliche Personifikationen der ehemaligen Vorstädte Wiens sowie Bürgersoldaten des 16. bis 19. Jahrhunderts (links) und militärische Freiwillige des 19. Jahrhunderts (rechts). Sie charakterisieren die Wehrhaftigkeit des Wiener Bürgertums in den wichtigsten Perioden der Geschichte Österreichs und veranschaulichen das durch die Eingemeindung der Vorstädte zusammenwachsende Wien.

An der Rückfront steht mittig ebenfalls eine „Vindobona" (von Edmund Hellmer) mit je vier allegorischen Figuren auf beiden Seiten (rechts Gerechtigkeit, Stärke, Kunst, Wissenschaft, links Weisheit, Treue, Erziehung und Wohltätigkeit).

Die 33 Standbilder an den Seitenfassaden stellen bürgerliche Berufe dar, wobei den Konventionen der Zeit folgend die Darstellungen der Berufe ausschließlich von Männern, die Allegorien hingegen von weiblichen Figuren verkörpert werden.

Im zentralen Arkadenhof konzentrierte sich der Skulpturenschmuck von Anfang an auf den erkerartig vorspringenden Turm an der Stirnseite. Der Vorschlag, in den Standbildern mit Cajetan Felder und Julius Newald (1824–1897) die beiden Bürgermeister zu ehren, unter denen das Rathaus begonnen und vollendet wurde, wurde schließlich zugunsten zweier Herzöge aus dem Haus Babenberg –Heinrich II. Jasomirgott und Leopold VI. der Glorreiche – revidiert.

Die einzigen Innenräume des Rathauses, die mit einem aufwendigen Skulpturenzyklus versehen wurden, waren der Festsaal, den ausgewählte Bürgermeister, Verteidiger und Wohltäter Wiens schmücken, und die Volkshalle, in der sich die Mitglieder der gemeinderätlichen Rathausbaukommission in Portraitköpfen, die das Gewölbe zieren, verewigen durften.

Als letzte Skulpturen entstanden die überlebensgroßen Marmorbüsten Cajetan Felders und Friedrich Schmidts, die auf der Feststiege den Eingang zum Festsaal flankieren und damit den beiden bedeutenden Persönlichkeiten in der Geschichte des Rathausbaus ein Denkmal setzen.

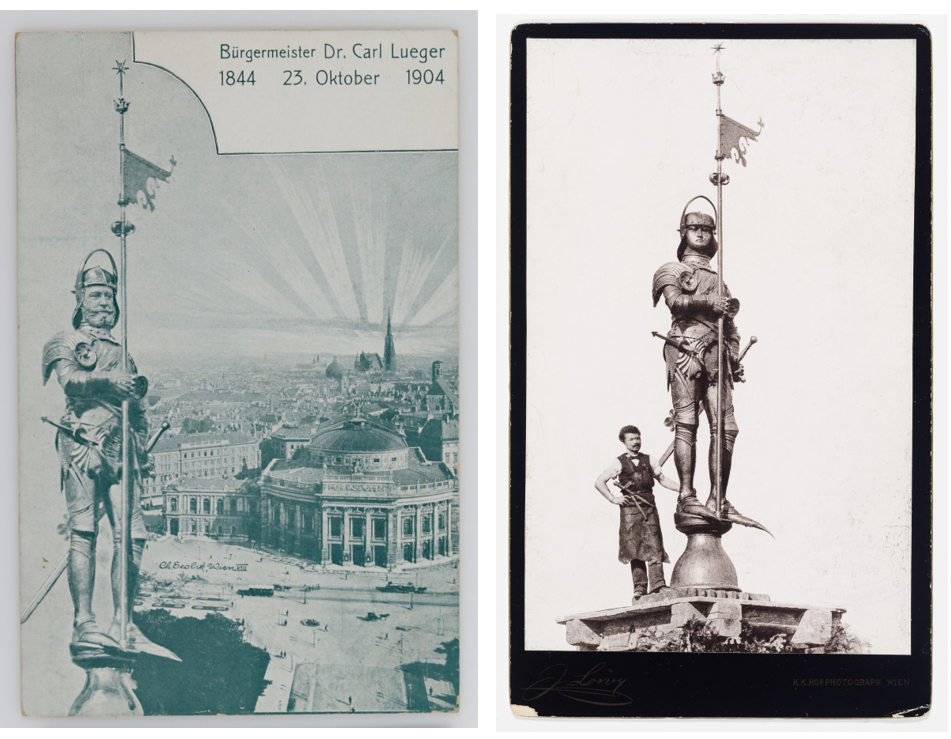

Postkarte von Charles Scolik (1854–1928): Bürgermeister Dr. Carl Lueger 1844 23. Oktober 1904 © Wien Museum

Schlosser Alexander Nehr mit seinem Wiener Rathausmann vor der Aufstellung, 1882 © Wienbibliothek im Rathaus

„[…] du Mann von Erz und Eisen! Sei du ein treuer Wächter dieser Stadt! Halte offen Deine Augen von Erz über dieser Stadt und halte fern von ihr Alles, was ihr Uebles zugefügt werden wollte. Du bist geharnischt und gewappnet. Mögst Du ein Symbol sein für die Bürger Wiens, daß auch sie stets geharnischt seien, allen Angriffen zu begegnen.“

Friedrich Schmidt bei der Setzung des Rathausmannes 1881

Der Wiener Rathausmann

Der Wiener Rathausmann, ausgeführt vom Kunstschlossers Alexander Nehr (1855–1928) nach einem Modell des Bildhauers Franz Gastell (1840–?), bildet den krönenden Abschluss des Skulpturenprogramms an der Hauptfassade. Der Bannerträger ist als männliche Allegorie für städtische Freiheit und Selbstständigkeit ein seit dem 14. Jahrhundert etabliertes Symbol und Manifestation eines bürgerlichen Selbstbewusstseins.

Das neue Rathaus wurde mit einer Höhe von 98 Metern geplant – aufgrund eines kaiserlichen Verbots durfte der Turm des Gebäudes die 99 Meter der nahen Votivkirche nicht übertreffen. Der Rathausmann mit einer Gesamthöhe inklusive Standarte von 5,4 m machte jedoch das Gebäude zum höchsten Bauwerk an der Ringstraße, im damaligen Wien einzig überragt vom Stephansdom.

Bereits bei der Errichtung wurde mit dem Wiener Rathausmann eine populäre Projektionsfigur aus der Taufe gehoben, derer sich die Stadt in unterschiedlichen Zeiten auf verschiedene Weise bediente.

Anlässlich des 60. Geburtstages von Bürgermeister Karl Lueger wurden Postkarten in Umlauf gebracht, die ihn als wehrhaften Rathausmann und Wächter über die Stadt zeigen, den strahlenbekränzten Stephansdom als Pendant inklusive. Während des Ersten Weltkriegs wurde die Figur zum Symbol für den „eisernen“ Zusammenhalt. Eine ikonografische Renaissance erlebte der Rathausmann zwischen 1933/34 und 1938, als er bei den Maifeiern des Austrofaschismus zum festen Repertoire der Dekorationen und Staffagen gehörte. In der NS-Zeit wurde der Rathausmann als Sujet beibehalten, das Original spielte schon in den Märztagen des Jahres 1938 eine Rolle: Ihm kam die Aufgabe zu, die erste offiziell am Rathaus gehisste Hakenkreuzfahne zu tragen.

In der Nachkriegszeit stand die Figur für die Leistungen der Stadt, so packt der Rathausmann bei der Umsetzung eines neuen Wohnbauprogramms als Bauarbeiter mit an oder lobbyiert für den Ausbau des Wiener Hochwasserschutzes. Seit 1961 gibt es mit dem „Goldenen Rathausmann“ eine Auszeichnung, die vom Wiener Bürgermeister an verdiente Persönlichkeiten verliehen wird.

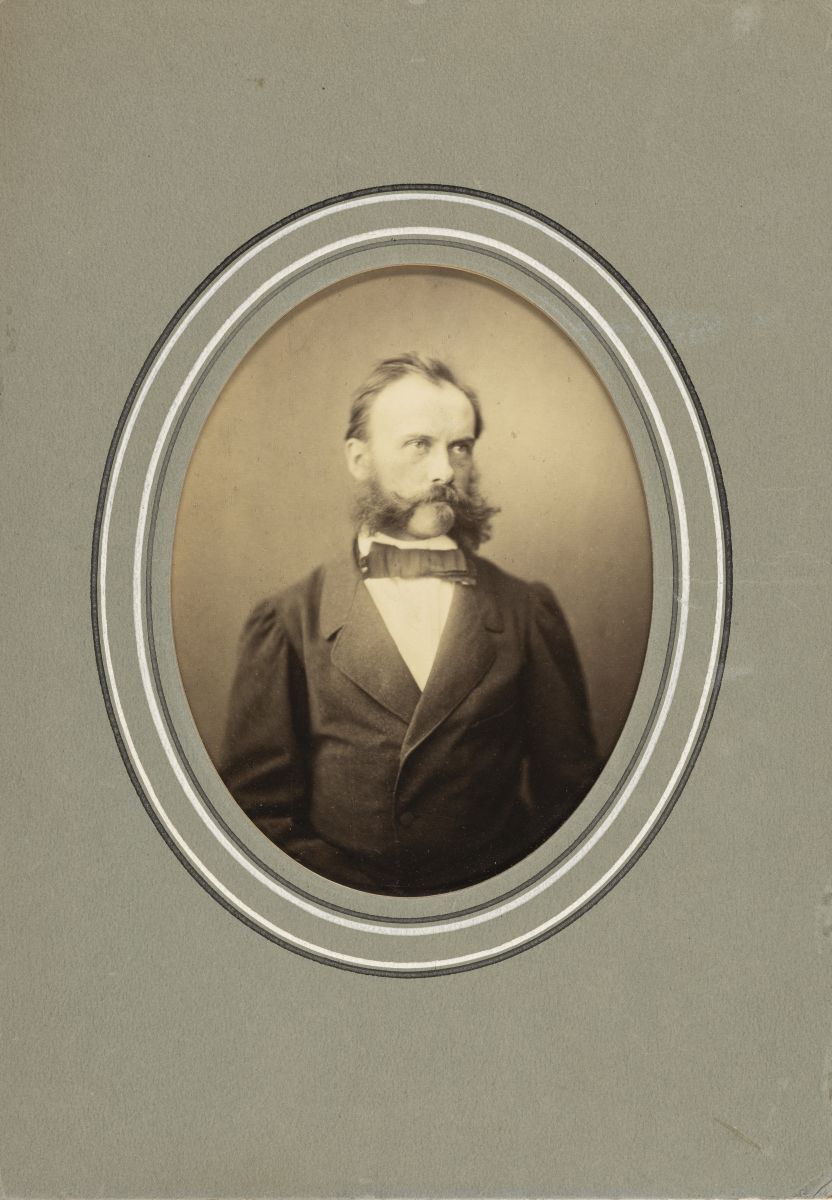

Friedrich Schmidt, 1858 © Wien Museum

Was ihr auch machen möget, Eines bedenkt: es muß wahr sein. – Wahrheit in Form, Wahrheit in Construction!“ Friedrich Schmidt, überliefert von seinem Schüler Max Fleischer

KAPITEL 3 – Friedrich von Schmidt 1825–1891. Leben und Werk

(Foyer)

Das Ausstellungsfoyer zeigt den Architekten Friedrich Schmidt als Lehrer, Dombaumeister, Denkmalforscher und -schützer sowie prominente Wiener Persönlichkeit seiner Zeit. Neben einer umfangreichen Werkübersicht erzählen bisher nie ausgestellte Leihgaben von Nachfahr*innen des Architekten vom Privatmenschen Schmidt.

Friedrich Schmidt gehörte wie seine Zeitgenossen Theophil Hansen oder Heinrich Ferstel zur Architektenszene des Wiener Historismus. Gleich ihnen konnte er monumentale Bauten realisieren und profane wie sakrale Architektur gestalten – an der prominenten Ringstraße ebenso wie in den Vororten und Vorstädten. Als Planer eines neuen Stadtteils, des Rathausviertels, betätigte er sich auch städtebaulich.

Dennoch ist sein umfangreiches Schaffen abseits des Wiener Rathauses heute nur wenigen bekannt. Neben Wien und den Ländern der Donaumonarchie war Schmidt in Deutschland, Italien, Frankreich, Rumänien, Russland und mit Planungen sogar in China tätig.

Friedrich Schmidts Karriere begann als Steinmetz in Köln, wo er in der dortigen Dombauhütte bis 1856 als Werkmeister tätig war. Erste Kirchenbauaufträge neben seiner Tätigkeit am Dom boten Schmidt Gelegenheit, seinen Stil zu entwickeln und seinem noch ganz der Romantik verpflichteten Interesse am mittelalterlichen Bauen zu huldigen. 1854 beteiligte er sich am Wettbewerb zur Wiener Votivkirche und erlangte unter 65 Teilnehmern den dritten Preis.

Mit einem Lehrauftrag an der Accademia di Belle Arti di Brera in Mailand ab 1857 in der zu Österreich gehörigen Lombardei waren auch praktische Bauaufträge verbunden, besonders Restaurierungsvorhaben in Mailand und Venedig. Nach der verlorenen Schlacht von Solferino und dem Rückzug der Österreicher aus der Lombardei wurden auch die Professoren der Brera abgezogen.

Schmidt übersiedelte nach Wien, wo er bis an sein Lebensende als Professor für mittelalterliche Kunst an der Akademie der bildenden Künste unterrichten sollte und die Lehre durch bis dahin nicht übliche Exkursionen und Bauaufnahmen vor Ort belebte.

1860 berief Kardinal Joseph Othmar von Rauscher (1797–1875) Schmidt als Mitglied in die Baukommission des Stephansdoms. Ende 1862 trat er als Nachfolger von Leopold Ernst die Stelle des Wiener Dombaumeisters an. In dieser Funktion war er rund dreißig Jahre lang mit der Pflege und Restaurierung des Wiener Stephansdoms betraut. In seine Amtszeit fällt unter anderem die Rekonstruktion des Südturmhelms. Damit gab er dem ältesten Wahrzeichen Wiens seine uns heute vertraute Gestalt. Schmidt ließ es nicht bei der Sanierung der Architekturglieder und der Sicherung des Doms als Bauwerk bewenden. Er befasste sich auch intensiv mit der Ausstattung des Innenraums und gestaltete Altäre, Bischofsgräber, Fenster und kunsthandwerkliche Arbeiten im großen Stil.

Als sich Friedrich Schmidt 1859 dauerhaft in Wien niederließ, konnte er bereits auf ein stattliches Werkregister – vor allem im Bereich der Sakralarchitektur – verweisen. Auch Rauscher betraute Schmidt mit der Errichtung mehrerer Pfarrkirchen in den kurz davor eingemeindeten Vorstädten, darunter die Lazaristenkirche in der Kaiserstraße (1860–1862), die Pfarrkirche St. Othmar unter den Weißgerbern (1863–1873) und die Kirche Maria vom Siege in Fünfhaus (1868–1875). Für Rauscher verstand es Schmidt, mit relativ überschaubaren Mitteln geräumige und repräsentativ wirkende Gotteshäuser zu gestalten. Möglich wurde dies durch den Einsatz der aus Deutschland importierten Backsteinbauweise, bei der nur einige schmückende Elemente (Gesimse, Wasserschläge, Turmhelme mit Kreuzrose oder Portale) aus teurem Haustein gefertigt wurden, während der Baukörper selbst aus Backsteinen in Sichtmauerwerk besteht.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand er mit 44 Jahren, als er die Konkurrenzausschreibung für das neue Rathaus mit seinem Projekt „Saxa loquuntur“ für sich entscheiden konnte.

Zu Schmidts weiteren Werken in Wien zählen unter anderen das Verwaltungsgebäude der Oesterreichisch-ungarischen Bank (1873–1875), das Sühnhaus (1882–1885) und die Weinhauser Kirche (1883–1889). Im Rathausviertel baute er die Häuser Rathausplatz 2–4 und 7–9 (1873–1882).

Als Mitglied der Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale war Schmidt in Renovierungen von Bauwerken involviert (1860–1891), außerdem rief er den Verein „Wiener Bauhütte“ ins Leben, deren gleichnamige Zeitschrift bis heute eine unschätzbare Quelle für die Bau- und Denkmalforschung darstellt. Weiters war er Ausschussmitglied des Altertums-Vereins (1862–1864), Gemeinderat (1866–1870), Präsident des Künstlerhauses (1886–1888) sowie Herrenhausmitglied (ab 1886).

Pokal aus Sévres-Porzellan für die Mitwirkung Friedrich Schmidts an der Pariser Weltausstellung, 1878 © Bezirksmuseum Hernals

Der Privatmensch Friedrich Schmidt

Friedrich Schmidts Alltag war geprägt von langen Arbeitstagen, die ihm fast keine Zeit für Privatleben oder Familie ließen. Das enorme Arbeitspensum, das er sich auferlegte, führte in mehrfach an den Rand des physischen Zusammenbruchs.

Zudem verlangte seine Stellung in Wien die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der Stadt, eine Aufgabe, die er allen beruflichen Anforderungen zum Trotz meisterhaft auszufüllen verstand. Schmidt galt als Stadtoriginal, verfügte über ein gewinnendes Auftreten, seine Redegewandtheit nahm die Menschen für sich ein. Jeden Donnerstag traf sich ein erlesener Kreis von Künstlerfreunden und Vertrauten in seinem Hernalser Landhaus (heute Bärenvilla in Dornbach) zu ausgedehnten Gesprächen und Festen.

Aus dieser Zeit haben sich in der Familie der Nachkommen von Friedrich Schmidt zahlreiche Erinnerungsstücke erhalten, von denen eine Auswahl in der Ausstellung präsentiert wird. Dazu gehören Teile eines Tafelbesteckes, ein marmorner Briefbeschwerer in gotischer Ornamentik oder ein Schmuckstück, das Friedrich Schmidts Ehefrau Katharina gehörte.

Weitere besondere Objekte, die der beruflichen Sphäre Friedrich Schmidts zuzuordnen sind, stellen eine eiserne Kassa dar, die Schmidt und seine Bauführer zur Auszahlung von Lohngeldern auf der Rathausbaustelle verwendeten, oder ein Pokal aus kostbarem Sèvresporzellan, den er für seine Mitwirkung an der Pariser Weltausstellung 1878 erhalten hatte.

Ladislaus Eugen Petrovits, Plakat zur Eröffnung des Wiener Rathauses am 12. September 1883 © Wienbibliothek im Rathaus

Wilhelm Jaruska, Plakat zum Tag der offenen Tür im Wiener Rathaus, 1971 © Wienbibliothek im Rathaus

KAPITEL 4 – Stichwort „in den Sammlungen der Wienbibliothek im Rathaus“

(Freihandbereich/Bibliothek)

Im Freihandbereich wird die Geschichte des Bauwerks und seiner Nutzung anhand von Objekten aus den Sammlungen der Wienbibliothek im Rathaus gezeigt. Plakate veranschaulichen die wechselvolle Geschichte, eine Auswahl an Büchern lädt zur vertiefenden Lektüre ein. Der Ausstellungsraum selbst, der bis 2002 das Wiener Stadt- und Landesarchiv beherbergte und seither Teil der Wienbibliothek ist, verweist auf die lange Tradition der Gedächtnisinstitutionen im Rathaus.

Das neue Wiener Rathaus war von Anfang an mehr als ein Verwaltungsgebäude: Es war das steingewordene Selbstbewusstsein einer wachsenden Weltstadt – ein multifunktionaler Ort, der Verwaltung, politische Repräsentation und städtische Wissensinstitutionen unter einem Dach vereinte.

Bereits 1867 beschloss der Gemeinderat, im neuen Rathaus auch ein „Städtisches Museum“ einzurichten. Dabei sollte jedoch nicht einfach der gesamte museale Bestand des ehemaligen Bürgerlichen Zeughauses Am Hof ins Rathaus übertragen werden. Vielmehr war vorgesehen, die Objekte zuvor einer „fachmännischen, wissenschaftlichen Prüfung und Sonderung“ zu unterziehen, da „historische Museen mehr als Curiositäten-Kammern für Liebhaber sein müssen“ (Neue Freie Presse).

Am 20. Mai 1887 wurde das Historische Museum der Stadt Wien begründet. Nach Übersiedlung des Waffenmuseums ins neue Rathaus wurde dort die gemeinsame Schausammlung am 26. Juni 1888 eröffnet. Administrativ bildeten sie die „Städtischen Sammlungen“, in denen Museum, Stadtbibliothek und Stadtarchiv zusammengefasst wurden. 1889 wurde das Stadtarchiv selbstständig (heute Wiener Stadt- und Landesarchiv). 1904 wurden Historisches Museum und Magistratsabteilung 9 – Wienbibliothek im Rathaus, Stadtbibliothek – in einer eigenen Abteilung zusammengefasst, 1939 dann die Stadtbibliothek von den Städtischen Sammlungen getrennt (heute Wienbibliothek im Rathaus).

1886 bezog die Stadtbibliothek die modern ausgestatteten, repräsentativen Räume der Nordseite des Rathauses – bewusst gewählt, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Sie war eine der ersten Bibliotheken Österreichs, die auch aus konservatorischen Gründen elektrisch beleuchtet wurde, da das neue Licht im Gegensatz zu Gaslicht weniger Hitze entwickelte und somit die Bücherbestände schonte. Während Museum und Archiv nach und nach aus dem Rathaus auslagerten wurden, erweiterte die Bibliothek ihre Räumlichkeiten.

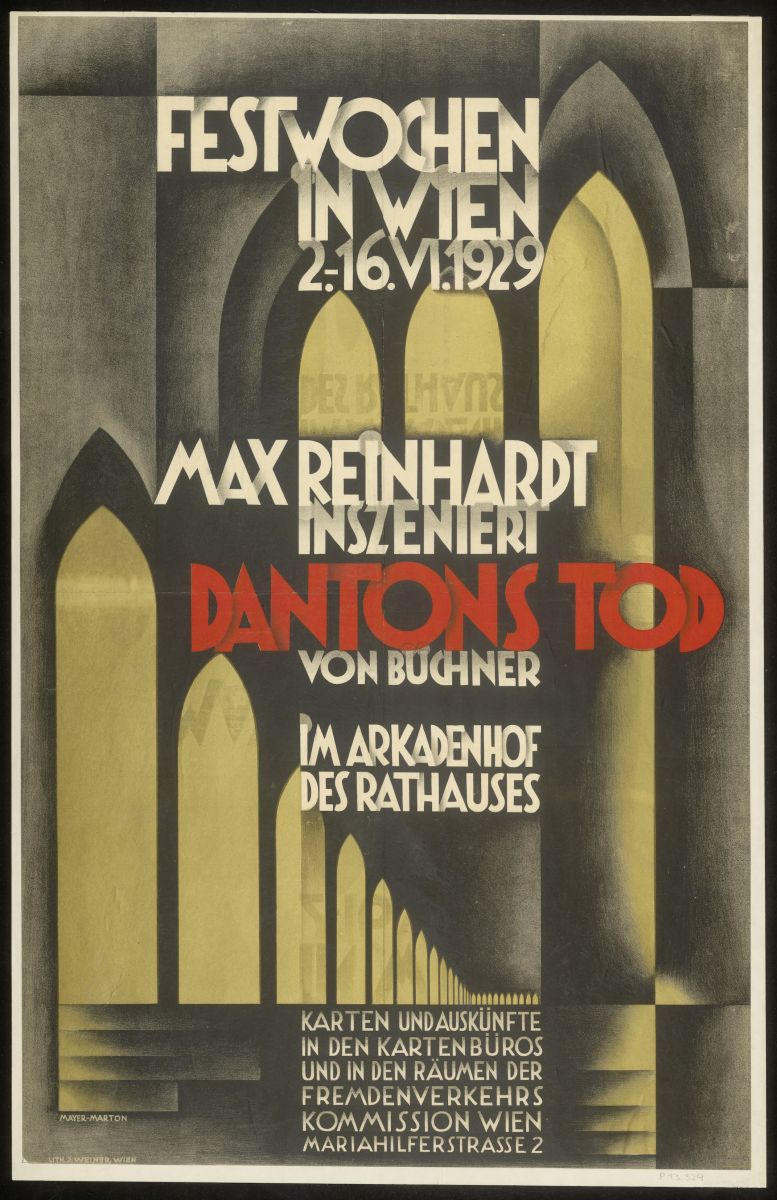

Mit der Schenkung des Nachlasses von Franz Grillparzer 1878, der auch zahlreiche Manuskripte umfasste, entwickelte sich die Bibliothek zunehmend zu einer kulturhistorischen Einrichtung, deren handschriftlicher Bestand durch die Übernahme literarischer Nachlässe etwa von Ferdinand Raimund, Eduard von Bauernfeld, Ludwig Anzengruber, Ferdinand von Saar oder Caroline Pichler rasch anwuchs. 1897 begann die Institution auch mit der Sammlung von Musikdrucken und -autographen. Beide Bereiche wurden ab 1905 als Sondersammlungen geführt. Seit 1923 werden die Plakate der Stadt in der Wienbibliothek im Rathaus systematisch gesammelt. Die Sammlung zählt mit rund 450.000 Plakate aus vier Jahrhunderten weltweit zu einer der größten ihrer Art. Ausgewählte Plakate von den zahlreichen Veranstaltungen im Rathaus sind im Rahmen der Ausstellung zu sehen.

„Dantons Tod“, 1929 © Wienbibliothek im Rathaus

Im Zentrum des gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens der Stadt

Ausgewählte Exponate geben einen Einblick, wie eng das Haus mit dem gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben der Stadt verbunden ist. Thematisiert werden Bälle und ihre Ballspenden – darunter auch Großevents wie der Life Ball –, kulturelle Aufführungen, politische Kundgebungen und Feiern am Rathausplatz – etwa die 1.-Mai-Feiern – sowie die allgemeine Nutzung des Rathauses für Veranstaltungen.

Die Wiener Festwochen mit der traditionellen Eröffnung auf dem Rathausplatz wurden in den 1920er-Jahren zum weithin sichtbaren Zeichen dieses kulturpolitischen Anspruchs. Einen Höhepunkt in seiner Verwendung des Arkadenhofs als Freilufttheater stellte die Premiere von Georg Büchners „Dantons Tod“ am 2. Juni 1929 im Rahmen der Wiener Festwochen dar, inszeniert von Max Reinhardt (1873–1943) und einem Starensemble, das unter anderen aus Mitgliedern des Burgtheaters und des Theaters in der Josefstadt bestand, darunter Paul Hartmann, Gustaf Gründgens und Hans Thimig.

Zwei Medienstationen liefern filmische bzw. musikalische Beiträge zur Rathausgeschichte. Aus den sechziger Jahren stammt ein Werbefilm zum Tag der offenen Tür im Rathaus mit dem in Szene gesetzten Wiener Rathausmann als Protagonisten. Große Komponisten wie Johann Strauss oder Carl Michael Ziehrer lieferten Ballmusiken für den traditionellen Ball der Stadt Wien, zwei Hörbeispiele zaubern Feststimmung in die Bibliotheksräume.

Mehr Informationen zur Ausstellung hier

Zum Begleitprogramm und den Führungen hier

Wiener Rathaus im Wien Geschichte Wiki hier

Friedrich Schmidt im Wien Geschichte Wiki hier

Presseinformation zum Download hier

AUSSTELLUNG MONUMENT DER STADT. RATHAUS WIEN

Zum 200. Geburtstag des Architekten Friedrich von Schmidt

Ausstellungsdauer: 23. Oktober 2025 bis 30. April 2026

Wienbibliothek im Rathaus

Rathaus, Eingang Felderstraße, Stiege 6 (Glaslift), 1. Stock,

ab 18:00 Uhr Rathaus Eingang Lichtenfelsgasse

MO bis DO, 9.00 bis 19.00 Uhr, Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr

Geschlossen: Samstage, Sonntage und Feiertage

sowie 24.12., 31.12. 2025 und 2.1.2026

Eintritt frei

RÜCKFRAGEHINWEIS:

Wienbibliothek im Rathaus | Presse

Mag.a Valerie Besl vielseitig ||| kommunikation

m: +43 664 8339266

valerie.besl@vielseitig.co.at

www.wienbibliothek.at

Pressebilder zum Download (mit Klick auf das Bild vergrößert sich das Bild, dann kann es heruntergeladen werden):