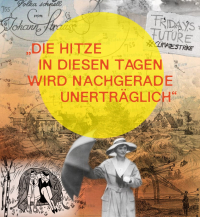

AUSSTELLUNG »Die Hitze in diesen Tagen wird nachgerade unerträglich« - Das Wetter in den Sammlungen der Wienbibliothek

Presseinformation 22. Mai 2024

Die Wienbibliothek im Rathaus begibt sich mit der Ausstellung »Die Hitze in diesen Tagen wird nachgerade unerträglich« und dem umfangreichen Begleitband auf eine Spurensuche nach dem (Wiener) Wetter in ihren Sammlungen, beleuchtet dieses Thema aus kulturhistorischer Perspektive und thematisiert damit auch aktuelle Fragen des Klimawandels.

Gezeigt werden in der von Bernhard Hachleitner und Christian Mertens kuratierten Ausstellung frühneuzeitliche Zeugnisse erster systematischer Wetterbeobachtung, die sich etwa in den »Hundertjährigen Kalendern« wiederfinden. Städtische Bauvorschriften und Verordnungen verdeutlichen, welchen Einfluss die Folgen extremer Witterungsverhältnisse seit Jahrhunderten auf das Stadtbild haben. Zu sehen sind Dokumente der medialen Rezeption extremer Wetterbedingungen wie der Überschwemmung von 1830 und spektakulärer Naturschauspiele wie dem sogenannten Eisstoß im Winter 1929.

Künstlerisch antwortete u. a. der Komponist Johann Nepomuk Zapf in seiner »charakteristischen Schilderung für das Pianoforte« auf die Sturmkatastrophe von 1807. Tagebücher und private Korrespondenzen widmen sich immer wieder Wetterphänomenen, wie das titelgebende Zitat von Hugo Wolf oder Briefe von Johann Strauss und Anton Hanak belegen. Und Beispiele aus der umfangreichen Plakatsammlung der Wienbibliothek im Rathaus veranschaulichen, wie das Wetter zur Verdeutlichung von Stimmungs- und Lebenslagen genützt wurde.

Narrative um Klima und Wetter

Kaum jemals setzen sich Archive und Bibliotheken mit so etwas Alltäglichem wie dem Wetter systematisch auseinander, werden Bestände doch nach ganz anderen Strategien und Prinzipien gesammelt und geordnet.

Dabei beschäftigt das Wetter den Menschen seit jeher, können doch Leben und Überleben von einzelnen Wetterphänomenen abhängen – etwa beim Lebensmittelanbau oder bei Extremwettereignissen wie Überschwemmungen, Gewittern und Stürmen. Seit Jahrhunderten wird deshalb das Wetter beobachtet und aufgezeichnet. Die Menschen versuchen seine Entwicklung zu prognostizieren und zu beeinflussen. Zudem werden Wettererscheinungen künstlerisch, etwa in Musik und Literatur, aber auch im Rahmen der Produktwerbung rezipiert.

Die Sammlungen der Wienbibliothek im Rathaus spiegeln diese vielfältigen Bezüge wider. Somit sind Wetterereignisse und -beobachtungen gute Ausgangspunkte, um Narrative um Klima und Wetter kulturwissenschaftlich zu erforschen, Unterscheidungen zu finden und zu überlegen, wie Witterungsbedingungen uns prägten und prägen.

Bauernregeln und Himmelskörper

Seit Jahrtausenden beobachteten und dokumentierten Menschen den Himmel, Wolkenformationen oder den vermeintlichen Einfluss der Himmelskörper auf das Wetter, um insbesondere landwirtschaftliche Aktivitäten danach zu planen. Auf Basis dieser Beobachtungen entstanden in der Frühen Neuzeit die sogenannten Bauernregeln, die ihren gedruckten Niederschlag in ‚Praktiken‘ fanden. Besonders beliebt waren Schreibkalender, die nicht nur Hinweise auf den Stand von Sonne, Mond und Planeten, Wetterregeln und die von Astronomen berechneten Wetterprognosen enthielten, sondern auch die Möglichkeit boten, darin den tatsächlichen Verlauf des Wetters festzuhalten.

»Die Bedeutung von Tagebüchern und Briefen als Quellen für klimahistorische Studien liegt darin, dass sie in der Regel für den privaten Gebrauch geschrieben wurden. Im Gegensatz zu Chroniken, öffentlichen Dekreten oder Buchhaltungen fühlten sich die Menschen nicht dazu gedrängt, die Informationen zu verfälschen. Wetterbeobachtungen werden darin mehr oder weniger regelmäßig verzeichnet.

Auch spielen individuelle Erfahrungen und die Umgebung eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung und Reflexion«, so die Historikerin Elisabeth Strömmer in ihrem Beitrag im Begleitband zur Ausstellung.

»Die Ausstellung lädt dazu ein, die vielfältigen historischen Dokumente und künstlerischen Werke zu entdecken, die das Wiener Wetter und seine Auswirkungen auf die Stadt und ihre Kultur erforschen«, so Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft. »Diese einzigartige Sammlung zeigt, wie tief Wetterereignisse in das Leben und die Geschichte Wiens eingegriffen haben. Zudem schlägt sie eine Brücke in die Gegenwart und regt zum Nachdenken über die aktuellen Herausforderungen des Klimawandels an.«

»Die Wienbibliothek im Rathaus wirft mit der Ausstellung und einem umfangreichen Sammelband einen Blick aus kulturhistorischer Perspektive auf das Wiener Wetter und verweist auf drängende Fragen des Klimawandels, ist doch die menschengemachte Veränderung nicht nur ein naturwissenschaftliches, sondern aktuell eines der brennendsten gesellschaftspolitischen Themen des 21. Jahrhunderts«, erläutert Wienbibliothek-Direktorin Anita Eichinger. »Korrespondenzen, Aufzeichnungen, Verordnungen, Plakate und Bücher aus unseren Beständen liefern Bezugsgrößen aus der Vergangenheit, die neue Kontexte eröffnen können.«

Meteorologie in Wien

Technische Erfindungen im 17. und 18. Jahrhundert ermöglichten erstmals präzise und regelmäßige Wetteraufzeichnungen. Weitverbreiteter Aberglaube über Wetterphänomene wurde wissenschaftlich entkräftet, meteorologische Observatorien und Institutionen begannen regelmäßig Daten über Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und andere meteorologische Parameter zu sammeln und aufzuzeichnen.

Ein Pionier der Wetterbeobachtung war der Wiener Jesuitenpater Anton Pilgram (1730–1793), der als einer der Ersten begann, jeglichen Einfluss der Himmelskörper auf das irdische Wettergeschehen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Von 1762 bis 1786 führte er als Gehilfe der Sternwarte seine Aufzeichnungen durch und publizierte die Beobachtungsreihe in seinem Werk »Untersuchungen über das Wahrscheinliche der Wetterkunde«. Zusätzlich zur täglichen Statistik und für die jeweils höchsten bzw. tiefsten Temperaturen ergänzte er seine Daten mit außergewöhnlichen Witterungserscheinungen, die er in mitteleuropäischen Chroniken fand, und beschäftigte sich mit der Erfindung, Verwendung und Aufstellung von meteorologischen Messinstrumenten.

Seit dem Jahr 1775 existiert eine vollständige meteorologische Beobachtungsreihe für Wien, deren Ergebnisse in eigenen Rubriken u. a. in der Wiener Zeitung veröffentlicht wurden. Die 1851 gegründete Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus (heute: GeoSphere Austria) errichtete ein über das gesamte Gebiet der Habsburgermonarchie verstreutes Netz von Messstellen, das ab 1865 die Erstellung von Wetterkarten ermöglichte. Die seit 1872 am Standort Hohe Warte beheimatete Zentralanstalt entwickelte sich nicht zuletzt durch zahlreiche wissenschaftliche Standardwerke zu einer der weltweit führenden Institutionen der Meteorologie. Die vielfältigen historischen Wetteraufzeichnungen haben dazu beigetragen, wichtige Muster und Trends im Wettergeschehen über Jahrhunderte hinweg zu identifizieren. Das Verständnis dieser Daten ist wiederum entscheidend, um die Auswirkungen des aktuellen Klimawandels besser zu verstehen und Strategien zur Anpassung und Bewältigung zukünftiger klimatischer Veränderungen zu entwickeln.

Extremes Wetter

»Das Wasser spielte (und spielt) im Zusammenhang mit der Topografie Wiens eine zentrale Rolle: Die Nähe zum Fluss als Wasserstraße bei gleichzeitigem Hochwasserschutz durch die erhöhte Lage erklärt die Situierung von Vindobona und des mittelalterlichen Altstadtkerns«, führt Kurator Bernhard Hachleitner aus. »Der Wiener Raum, insbesondere die an den Armen der Donau gelegenen Vorstädte, waren regelmäßig von Überschwemmungen betroffen, meist als Folge von Starkregen oder der Schneeschmelze.«

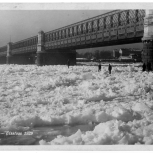

Besonders gefährlich waren Eisstöße, die zwar ein imposantes Naturschauspiel boten, aber im Rückstaubereich Hochwasser und beim Brechen der Eisdecke eine Flutwelle mit großer Zerstörungskraft verursachen konnten. So bildete sich im Jänner 1929 bei Rekordwerten von bis zu minus 29 Grad auf der Donau ein Eisstoß, der Anfang Februar die Reichsbrücke erreichte und schließlich den Strom auf einer Länge von mehr als 500 Kilometern, vom ungarischen Mohács bis in die Wachau, zufrieren ließ.

»Der Frost und seine Folgen sind allgemein Tagesgespräch, und die neueste Sehenswürdigkeit, das seit vielen Jahren nicht mehr geschaute Wunder des Eisstoßes, war gestern das Wanderziel vieler Tausende von Menschen. […] Mit der Straßenbahn, mit Autos, zu Fuß – die Bundesbahnen hatten nach Heiligenstadt sogar einen Sonderzug in Betrieb gestellt – strebte alles der Donau zu, um ein anschauliches Bild einer Polarlandschaft zu bewundern.

Es ist ein aufregend schönes Schauspiel, dem Aufbau des Eisstoßes bei der Nußdorfer Schleuse zuschauen oder den bereits zu mächtiger Höhe gewachsenen Eisstoß bei der Reichsbrücke zu betrachten, der wie ein vielfach zerklüfteter, im hellen Sonnenschein wie Silber glänzender Panzer den mächtigen Strom in Fesseln geschlagen hält.“ (aus: Neue Freie Presse, 11.2.1929)

Als besonderes Highlight fand sich am 12. Februar 1929 auch der Verein »Verkühle dich täglich!« unter der Reichsbrücke ein, um das ‚Winterschwimmen‘ in der Donau zu praktizieren.

Auch für den Wienfluss, die Liesing und andere Wienerwaldbäche sind zahlreiche Hochwässer dokumentiert. Besonders schwere Überschwemmungskatastrophen im Wiener Raum gab es etwa 1501, 1785 und 1830: Der sich bildende Eisstoß hielt zu Jahresbeginn 1830 mehr als einen Monat lang an, ehe Ende Februar plötzlich Tauwetter einsetzte. Das Eis brach, die abgehenden Schollen zerstörten die große Taborbrücke und rissen unzählige Gebäude nieder; ungeheure Wassermassen ergossen sich mit rasender Geschwindigkeit in weite Teile der Leopoldstadt und der Rossau. Die Bilanz war verheerend: 74 Tote, 681 zerstörte und schwer beschädigte Häuser.

Schutz und Hilfe

Die Landwirtschaft – und damit die Versorgung der Bevölkerung Wiens – war über Jahrhunderte besonders stark vom Wetter abhängig. Bittgänge, das Anrufen von Wetterheiligen, Gewitterkerzen, Wetterläuten oder Wetterschießen sollten vor Gewitter, Hagel und anderen Wetterkapriolen schützen. Darüber hinaus bedrohten Hochwässer beträchtliche Teile der Stadt.

»Die häufigen Überschwemmungen der tief gelegenen Vorstädte Wiens, aber auch andere Auswirkungen des Wetters auf das Leben der Menschen schlugen sich vor allem ab dem 19. Jahrhundert in zahlreichen Dekreten, Verordnungen, vereinzelt auch Gesetzen für die Bewohnerinnen und Bewohner im Einzugsbereich der Stadt nieder. Das konnten Bauvorschriften ebenso sein wie Anordnungen für den Fall eines Hochwassers oder des Auftretens winterlicher Bedingungen«, erläutert Kurator Christian Mertens.

So gab die Niederösterreichische Landesregierung nach dem verheerenden Donau-Hochwasser im Spätwinter 1830 noch im selben Jahr »Vorschriften vor, während und nach einer Ueberschwemmung der Vorstädte Wiens« als Regierungsdekret heraus. Die Rechtsnorm regelte einerseits die Kompetenzen der verschiedenen Behörden und gab andererseits klare Richtlinien für jede Phase eines Hochwassers.

Neben Evakuierungs- und Versorgungsplänen sowie Bauvorschriften wurden aber auch Verordnungen für den Fall einsetzenden Schneefalls erlassen. Im eigenständigen Bundesland Wien wurde die Reinigung der Gehwege bei Schneefall per Landesgesetz geregelt: Die Straßenverkehrsordnung von 1930 verpflichtete die Eigentümer*innen, Pächter*innen oder Verwalter*innen von Häusern in verbauten Gebieten, nach jedem Schneefall »die im Zuge des allgemeinen Verkehres liegenden und, soweit nötig, auch die an die Liegenschaft angrenzenden Gehwege, und zwar die gepflasterten in einer Breite von 2 m, die ungepflasterten in einer Breite von 1 ¼ m, innerhalb der Zeit von 7 bis 22 Uhr vom Schnee gründlich zu säubern und sofort ausgiebig mit Sand (ohne Steine) oder Asche zu bestreuen oder bestreuen zu lassen. […] Die nach 22 Uhr entstandenen Schneedecken oder Eiskrusten sind bis 7 Uhr vollständig zu beseitigen und die Gehwege sofort ordnungsgemäß zu bestreuen. Auch sonst sind die Gehwege bei Glatteisbildung sofort zu bestreuen.«

Heute wird die Pflicht zur Schneesäuberung durch die Wiener Gehsteigverordnung von 2012 geregelt. Sie sieht die Säuberung der Gehsteige und Gehwege auf einer Breite von mindestens 1,5 Metern von Schnee und deren Bestreuung bei Schnee und Glatteis vor. Von diesen Maßnahmen sind taktile Blindenleitsysteme jedenfalls zu erfassen.

Die Stadt im Klimawandel

Galt über Jahrhunderte der Schutz vor Überschwemmungen als wichtigste durch das Wetter hervorgerufene Herausforderung für Politik und Verwaltung der Stadt Wien, ist es heute der Kampf gegen den Klimawandel und dessen Auswirkungen in der Großstadt. Es geht dabei sowohl darum, die Metropole für künftige Entwicklungen zu wappnen, als auch bis 2040 klimaneutral zu werden.

Das Wiener Energie- und Klimarechts-Umsetzungsgesetz 2020 fasst alle Maßnahmen des Landes Wien in den Bereichen Klimaschutz, Energieeffizienz, Energieversorgungssicherheit, erneuerbare Energieträger sowie Fernwärme und Fernkälte zusammen. 2017 ließ der Magistrat die Gründe der sommerlichen Hitze analysieren und mögliche Maßnahmen gegen die Überwärmung erarbeiten. Die Studie umfasste Aspekte wie Sonnenschutz, Bauweise, Belüftung, Begrünung von Freiflächen oder alternative Energien. Der Wiener Hitzeaktionsplan aus dem Jahr 2022 beschäftigt sich mit den Auswirkungen der sommerlichen Hitze (Hitzewellen) auf die Gesundheit von vor allem vulnerabler Menschengruppen und entwickelt Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die Überhitzung der Stadt wie auch zur Bewältigung der Hitze im Akutfall.

Wetter und Stadtbild

Das Wetter und der Schutz vor seinen Auswirkungen haben sich in die Stadtentwicklung und in das Stadtbild eingeschrieben. Die Regulierung der Donau und der Wienerwaldbäche zur Verhinderung von Überschwemmungen hat Wien im großen Maßstab geprägt. Zur Wettervorsorge gehören aber auch unscheinbare Installationen wie die zahllosen Blitzableiter auf den Gebäuden. Windräder und Solaranlagen, genauso wie verstärkter Sonnenschutz für Wohnungen, stehen in Zusammenhang mit dem Klimawandel. In den Wetterhäuschen, die ab dem späten 19. Jahrhundert in vielen Parks aufgestellt wurden, materialisiert sich dagegen eine Freude an der Wetterbeobachtung.

Wienfluss und -bäche

Wien liegt nicht nur an der Donau, sondern wird auch von mehreren, aus dem Wienerwald kommenden Gebirgsbächen durchzogen. Diese Bäche galten zeitweise als größere Gefahr als die Donau, weil sie ihr Durchflussvolumen nicht nur verhältnismäßig weit stärker steigern konnten, sie taten dies auch weit schneller, wodurch kaum Vorwarnzeit blieb. Deshalb wurden fast alle diese Bäche im Stadtgebiet im 19. Jahrhundert stark reguliert, die meisten auch überplattet: 54,6 Kilometer Bachläufe sind im Untergrund verschwunden, Wienfluss und Liesing nicht mitgerechnet. An die in den Untergrund verdrängten Bäche erinnern mehrere Straßennamen wie Bachgasse, Krottenbachstraße, Alszeile, Alserbachstraße oder der Name des 9. Bezirks: Alsergrund.

Wie bei der Donauregulierung galt auch beim Wienfluss: Die Regulierung diente nicht ausschließlich dem Schutz bei Extremwetterereignissen, sondern war Teil eines multifunktionalen Stadtentwicklungsprogramms, u. a. auch zur Errichtung der Stadtbahn. Am Wienfluss dienen 27 Markierungssteine der Warnung vor drohendem Hochwasser. Ein weiteres sichtbares Zeichen des Hochwasserschutzes sind die zwischen 1895 und 1900 errichteten Rückhaltebecken am westlichen Stadtrand.

Wetter und Politik

Einzelne Schlachten oder auch ganze Kriege wurden durch das Wetter entscheidend beeinflusst. So schildert der kaiserliche Kriegssekretär Peter Stern von Labach in einem Bericht über die Belagerung Wiens durch die Osmanen im Jahr 1529, dass nach dreiwöchiger Belagerung Hunger im osmanischen Lager herrschte und auch Pferde und Kamele nicht mehr versorgt werden konnten, weil aufgrund des Schlechtwetters die Straßen nicht passierbar waren und die Flüsse Hochwasser führten. Somit trug der frühe Wintereinbruch wesentlich zum Abbruch der Belagerung bei.

Bestimmte Wetterkonstellationen oder auch Klimaveränderungen können als Katalysator für Revolutionen gewirkt haben: Missernten in den Jahren vor der Französischen Revolution verschärften die sozialen Missstände und steigerten den Unmut weiter Bevölkerungskreise. Bei der Revolution von 1848 soll in Wien das milde Märzwetter motivierend für die Aufständischen gewesen sein. Die sonnigen Tage um den ‚Anschluss‘ 1938 wiederum erleichterten die nationalsozialistische Inszenierung.

Musik und Literatur

Ob Gewitter, Schnee oder Hitze – in der Musik schlagen sich Wetterphänomene in vielfältiger Weise nieder. Sie können titelgebend sein, Motive für ganze Werke oder einzelne Abschnitte liefern.

Extremwetterereignisse dienen als Anlass für Kompositionen, so antwortete u. a. der Komponist Johann Nepomuk Zapf (1760–1831) in seiner »charakteristischen Schilderung für das Pianoforte« künstlerisch auf die Sturmkatastrophe von 1807.

»Tatsächlich fallen in Zapfs Klavierstück über die Sturmnacht von 1807 seine zusätzlichen bildhaften Beschreibungen zum Notentext besonders auf«, erklärt Evelyn Szabo, Referentin in der Sammlung für Handschriften, Musikalien und Nachlässe in der Wienbibliothek im Rathaus. »So symbolisieren beispielsweise rhythmische Bewegungen einstürzende Gebäude und kreisende Melodieverläufe tobende Windstöße. Zu dieser Tonmalerei ergänzt der Komponist etwa „Schindel und Ziegel fliegen in die Luft“ oder „entwurzelt die grössten Bäume des Praters und Augarten“. Der Höhepunkt des Musikstücks – vertont durch einen plötzlichen Rhythmuswechsel und eine chromatisch absteigende Melodielinie – ist schließlich erreicht, als die Turmkuppel der Augustinerkirche hinabfällt.«

Das Wetter kann aber auch als Metapher für eine Stimmungslage dienen. Beispiele dafür finden sich bei Franz Schuberts (1797–1828) »Winterreise« von 1827 bis hin zu Wolfgang Ambros und seinem Album »Gewitter« von 1987. Johann Strauss (Sohn, 1825–1899) verarbeitete in der Walzerpartie »Reiseabenteuer« op. 227 seine gescheiterte Beziehung zur Komponistin Olga Smirnitskaja (1837–1920), die er bei einer Gastspielsaison in St. Petersburg kennengelernt hatte: In der Coda schildert er mit einer kurzen, aber höchst ausdrucksvollen Gewittermusik den Sturm auf hoher See und zugleich den Sturm in seinem Herzen.

Ähnliches gilt für literarische Werke, in denen das Sujet in Gedichten, Theaterstücken und Romanen verarbeitet wird, etwa von Joseph Alois Gleich (1772–1841) oder Franz Grillparzer (1791–1872). Im »Mann ohne Eigenschaften« bringt Robert Musil (1880–1942) die Meteorologie in die Weltliteratur – wenngleich die berühmte Einleitungssequenz häufig missverstanden wird, ist diese doch nur scheinbar die wissenschaftliche Beschreibung einer Wetterlage.

Wetterpädagogik

Alltägliche Erfahrungen von Kindern mit dem Wetter bilden die Basis für ein späteres naturwissenschaftliches Verständnis von Naturphänomenen wie Regen, Wolken, Wind oder Gewitter. Kinderbücher aus vier Jahrhunderten dokumentieren den Versuch, jungen Menschen meteorologisches Basiswissen zu vermitteln. Die Formen unterscheiden sich je nach Epoche: Sie reichen vom Gespräch adeliger Kinder mit ihrem Erzieher über einfach geschriebene Fachtexte bis zum reich bebilderten Kindersachbuch. Immer aber wird versucht, das eigene Erleben und persönliche Erfahrungen anzusprechen.

Film und Werbung

Viele Werbeplakate greifen das Wetter als Sujet auf. Dabei lassen sich zwei Herangehensweisen unterscheiden: eine Bezugnahme auf das Wetter in einem konkreten Sinn und die metaphorische Verwendung. So kann die Darstellung eines Regenschauers zur Bewerbung von Regenschutz dienen – oder trübe Stimmung symbolisieren.

In Spielfilmen kommt dem Wetter häufig eine atmosphärische, in manchen Fällen auch eine dramaturgische Funktion zu. Besonders augenscheinlich wird das bei extremen Wettersituationen wie großer Hitze oder starkem Schneefall, die auch auf Filmplakaten in Szene gesetzt werden können, etwa in »Hundstage« von Ulrich Seidl oder »Das finstere Tal« von Andreas Prochaska.

Über das Wetter schreiben

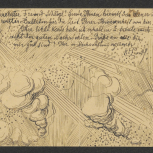

Ein Verweis auf das aktuelle Wetter – vor allem, wenn es außergewöhnlich war – findet sich als Einstieg in vielen Briefen. Manchmal belassen es die Autorinnen und Autoren dabei und wechseln das Thema. In anderen Fällen dient es als Einstieg, um über persönliche Befindlichkeiten zu schreiben. Etwa über die Belastung durch die große Hitze oder die Einschränkungen im Urlaubsprogramm durch den andauernden Regen. Diese Texte geben damit nicht nur Auskunft über das Wetter an bestimmten Tagen, sondern bisweilen auch über die Gemütsverfassung der Schreibenden.

Das titelgebende Zitat stammt von dem für seine starken Gefühlsausbrüche bekannten Liederkomponisten Hugo Wolf (1860–1903), der im Juli 1894 an die Mezzosopranistin Frieda Zerny (1864–1917), mit der ihn in den Jahren 1894 bis 1895 eine wechselhafte Liebesbeziehung verband, schrieb: »Liebe Frieda! Die Hitze in diesen Tagen wird nachgerade so unerträglich, daß man selbst den einfachsten Brief zu schreiben, nicht in die Verfassung kommt.« Der Maler Emanuel Pendl (1845–1927) widmete dem Schriftsteller Friedrich Schlögl (1821–1892) im März 1887 eine Federzeichnung als Korrespondenzkarte: »Sende Ihnen hiemit das Wiener Wetter-Bulletin für die Zeit Ihrer Abwesenheit von hier.«

Mehr Informationen zur Ausstellung hier.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

MI, 22. Mai 2024, 19.00 Uhr

Lesesaal der Wienbibliothek im Rathaus

LITERATURHINWEIS

Bernhard Hachleitner, Christian Mertens (Hg.)

»Die Hitze in diesen Tagen wird nachgerade unerträglich«

Das Wetter in den Sammlungen der Wienbibliothek

232 Seiten, zahlr. Abbildungen

ISBN: 978399136-052-0, EUR 25.00

Mandelbaum Verlag 2024

Begleitend zur Ausstellung der Wienbibliothek im Rathaus setzt der Sammelband deren Narrative in einen größeren Kontext und spannt den Bogen bis zur Relevanz des Themas für uns heute (Klimawandel, Städteklima). Expert:innen aus verschiedenen Disziplinen bilden mit ihren Überblicksartikeln den Rahmen für die kontextualisierte Besprechung von relevanten Objekten bzw. Objektgruppen aus der Bibliothek.

Links

Presseinformation: AUSSTELLUNG »Die Hitze in diesen Tagen wird nachgerade unerträglich« - Das Wetter in den Sammlungen der Wienbibliothek (PDF)

Pressekontakt und Bildmaterial-Anfragen:

vielseitig ||| Mag.a Valerie Besl

t: +43 1 522 4459 10, m: +43 664 8339266, valerie.besl@vielseitig.co.at

Wir bitten Sie, im Rahmen Ihrer Berichterstattung auf die Wienbibliothek im Rathaus hinzuweisen.